基本信息 | |

|---|---|

| 中文学名 | 花面狸 |

| 汉语拼音 | huā miàn lí |

| 别名 | 果子狸、白鼻心、毛老鼠、白眉子、五面狸、白鼻狗、青街 |

| 拉丁文学名 | Paguma larvata |

| 英文学名 | Masked Palm Civet |

| 命名者及年代 | C.E.H.Smith,1827 |

分布范围

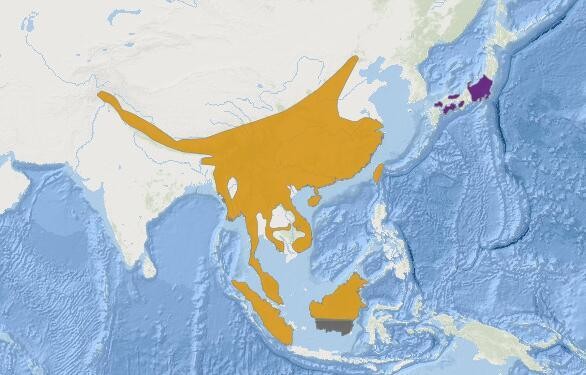

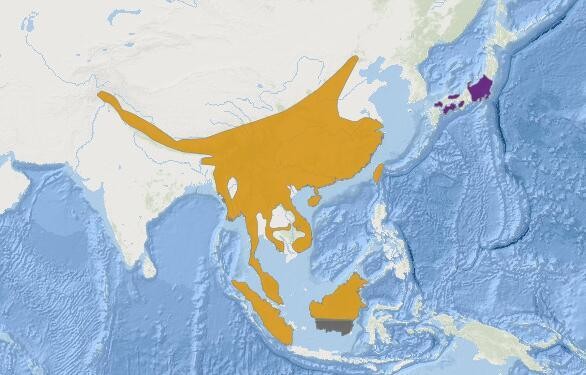

世界:分布于孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、中国、印度(安达曼群岛)、印度尼西亚(苏门答腊、加里曼丹)、老挝、马来西亚(马来西亚半岛、砂拉越、沙巴)、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、泰国、越南、日本(引入)。

中国:分布于浙江、福建、海南、台湾、广东、广西、湖南、湖北、陕西、四川、河北、云南、贵州、西藏等地。 [7] 杭州动物园历年从余杭、富阳、临安、桐庐、安吉、绍兴、上虞、诸暨、东阳、义乌、开化、仙居、龙泉等地引进。

中国:分布于浙江、福建、海南、台湾、广东、广西、湖南、湖北、陕西、四川、河北、云南、贵州、西藏等地。 [7] 杭州动物园历年从余杭、富阳、临安、桐庐、安吉、绍兴、上虞、诸暨、东阳、义乌、开化、仙居、龙泉等地引进。

毒性

破坏农作物

在有些地区,花面狸常到果园中盗食水果,在中国四川北部地区,据说尚能为害玉米和未开花的棉桃,但一般危害不大。

病毒中间宿主

因捕食鼠类而有感染鼠疫机会,中国云南曾从花面狸血清检出鼠疫F1抗体阳性。

2013年11月1日《科技日报》报道,中科院武汉病毒研究所石正丽研究团队分离到一株与SARS病毒高度同源的SARS样冠状病毒(SARS-like CoV),进一步证实中华菊头蝠是SARS病毒的源头。研究成果在线发表于《自然》杂志。 [16] 然而已有的流行病学证据和生物信息学分析显示,野生动物市场上的花面狸是SARS冠状病毒(SARS-CoV)的直接来源。这岂不是与石正丽的报告相矛盾,SARS病毒的源头到底有几个。经过仔细研究,发现中国北方的花面狸身上并未携带类SARS的冠状病毒(SARS-CoV),只有广东地区,那年冬天的花面狸身上携带着这类病毒。这表明花面狸可能只是病毒的一个中间宿主,它可能是被中华菊头蝠感染,从后者身上得到了这种病毒。总之,寻找SARS病毒源头的工作还在继续,彻底消灭SARS还有待全人类的共同努力。

在有些地区,花面狸常到果园中盗食水果,在中国四川北部地区,据说尚能为害玉米和未开花的棉桃,但一般危害不大。

病毒中间宿主

因捕食鼠类而有感染鼠疫机会,中国云南曾从花面狸血清检出鼠疫F1抗体阳性。

2013年11月1日《科技日报》报道,中科院武汉病毒研究所石正丽研究团队分离到一株与SARS病毒高度同源的SARS样冠状病毒(SARS-like CoV),进一步证实中华菊头蝠是SARS病毒的源头。研究成果在线发表于《自然》杂志。 [16] 然而已有的流行病学证据和生物信息学分析显示,野生动物市场上的花面狸是SARS冠状病毒(SARS-CoV)的直接来源。这岂不是与石正丽的报告相矛盾,SARS病毒的源头到底有几个。经过仔细研究,发现中国北方的花面狸身上并未携带类SARS的冠状病毒(SARS-CoV),只有广东地区,那年冬天的花面狸身上携带着这类病毒。这表明花面狸可能只是病毒的一个中间宿主,它可能是被中华菊头蝠感染,从后者身上得到了这种病毒。总之,寻找SARS病毒源头的工作还在继续,彻底消灭SARS还有待全人类的共同努力。

稀有程度

保护级别

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2015年 ver 3.1)——无危(LC)。

列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)——附录Ⅲ。

列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《中国生物多样性红色名录》(哺乳类)——近危(NT)。

列入《禁食野生动物分类管理范围》(2020年9月30日)。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2015年 ver 3.1)——无危(LC)。

列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)——附录Ⅲ。

列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《中国生物多样性红色名录》(哺乳类)——近危(NT)。

列入《禁食野生动物分类管理范围》(2020年9月30日)。

形态特征

成体

外形:头体长400-690毫米;尾长350-600毫米;后足长65-120毫米;耳长40-60毫米;颅全长100-130毫米;体重3-7千克。足趾、足垫、香腺和鼻镜中央沟的形态结构基本与椰子狸相似。 四肢较短,各具5趾。爪略具伸缩性。香腺不发达。尾长而不具缠绕性。

毛色:花面狸从鼻镜后缘经颜面中央至额顶有一条宽阔的白色面纹而得名。颈背常有颈纹与面纹相延续,但因季节或地区不同而有变化,多数地区的标本冬季退化消失。具长方形眼下斑、眼角斑(扇形)和耳前斑(半圆形)。中国的花面狸,耳前斑的毛较短,毛端向前不超过眼耳间距之半。眼角斑与耳前斑相延续。多数地区的标本,中央面纹不与眼角斑相延续,即使有连接,也仅仅是一条白细窄线。颈侧到喉部多数标本尚有白色领纹(中国台湾标本除外)。中国西藏南部的花面狸,面部和颈部斑纹极度退化或消失。体背基色因地区和季节不同而异,一般呈灰白、灰黄、棕黄、棕褐以致乌黑色。颏黑褐色。喉灰白或灰褐色。胸部棕黄或灰黄色。腹灰白色。四肢棕黑(毛基黑而毛尖棕黄)到足背变为乌黑色。尾色变异较大,多数标本尾基同背色,尾端黑色,但少数标本均呈灰黄色或灰白色。花面狸的毛色多变。一般因季节或地区不同而有差异,冬毛色浅淡多灰黄,夏毛多棕黄常有焦黑色调。亦有全白(白化型)或全黑(黑化型)的个体变异。

头骨:粗壮、结实。吻部较短而粗。眶上突短钝、不发达。眶后域圆柱状,随年龄的增长而缩窄,幼体和半成体均大于眶间距。成年后微窄于眶间距但不少于眶间距的80%。颅腔较狭长。矢状嵴很不发达或缺失。腭骨后缘大大向后延伸,几乎把翼窝孔全部盖住。成年头骨的颌腭缝接近消失。

牙齿:花面狸的齿尖较低矮钝圆。3对上门齿排列成弧形。上前臼齿排列较为紧密,齿隙较小。前3枚均呈锥状,单尖,略侧扁。PM3绝无内尖。上裂齿较短宽,原尖低小。与前尖形状相似且同在一水平线上,后尖不后延呈圆锥状,故上裂齿近似三角形的三尖齿形。M1亦三角形,有3个低矮、锥状的齿突。M2甚小,常缺失。下颌PM4和M1有发达的跟座,齿尖更为低平。

足印与粪便剖析:属跖行性。前后足均具5个近等大呈弧行排列的趾印,后足第3、4趾印后半部相连;掌、跖为6个凹印,常有密小蜂窝点,前足后2个凹印呈不标准的较大方形,后足的后2个凹印则呈倒长三角形,内侧的更长。成形粪便为暗绿色3节堆放,杂有红棕果渣或枝节。

幼仔

初生幼仔,毛被短密、呈乳白色或淡灰色。初生幼体背部有2条模糊的条纹。9-10天后睁眼,15天时,体重可达390克。17天左右オ显出“花面”,乳白色的体毛逐渐变淡。23天左右,幼体可在窝穴周围活动,34天时,已长出乳齿。45天时,体重可达1千克,3个月时可断乳。这时,针毛逐渐变黄,已长得和亲体一般大小。

外形:头体长400-690毫米;尾长350-600毫米;后足长65-120毫米;耳长40-60毫米;颅全长100-130毫米;体重3-7千克。足趾、足垫、香腺和鼻镜中央沟的形态结构基本与椰子狸相似。 四肢较短,各具5趾。爪略具伸缩性。香腺不发达。尾长而不具缠绕性。

毛色:花面狸从鼻镜后缘经颜面中央至额顶有一条宽阔的白色面纹而得名。颈背常有颈纹与面纹相延续,但因季节或地区不同而有变化,多数地区的标本冬季退化消失。具长方形眼下斑、眼角斑(扇形)和耳前斑(半圆形)。中国的花面狸,耳前斑的毛较短,毛端向前不超过眼耳间距之半。眼角斑与耳前斑相延续。多数地区的标本,中央面纹不与眼角斑相延续,即使有连接,也仅仅是一条白细窄线。颈侧到喉部多数标本尚有白色领纹(中国台湾标本除外)。中国西藏南部的花面狸,面部和颈部斑纹极度退化或消失。体背基色因地区和季节不同而异,一般呈灰白、灰黄、棕黄、棕褐以致乌黑色。颏黑褐色。喉灰白或灰褐色。胸部棕黄或灰黄色。腹灰白色。四肢棕黑(毛基黑而毛尖棕黄)到足背变为乌黑色。尾色变异较大,多数标本尾基同背色,尾端黑色,但少数标本均呈灰黄色或灰白色。花面狸的毛色多变。一般因季节或地区不同而有差异,冬毛色浅淡多灰黄,夏毛多棕黄常有焦黑色调。亦有全白(白化型)或全黑(黑化型)的个体变异。

头骨:粗壮、结实。吻部较短而粗。眶上突短钝、不发达。眶后域圆柱状,随年龄的增长而缩窄,幼体和半成体均大于眶间距。成年后微窄于眶间距但不少于眶间距的80%。颅腔较狭长。矢状嵴很不发达或缺失。腭骨后缘大大向后延伸,几乎把翼窝孔全部盖住。成年头骨的颌腭缝接近消失。

牙齿:花面狸的齿尖较低矮钝圆。3对上门齿排列成弧形。上前臼齿排列较为紧密,齿隙较小。前3枚均呈锥状,单尖,略侧扁。PM3绝无内尖。上裂齿较短宽,原尖低小。与前尖形状相似且同在一水平线上,后尖不后延呈圆锥状,故上裂齿近似三角形的三尖齿形。M1亦三角形,有3个低矮、锥状的齿突。M2甚小,常缺失。下颌PM4和M1有发达的跟座,齿尖更为低平。

足印与粪便剖析:属跖行性。前后足均具5个近等大呈弧行排列的趾印,后足第3、4趾印后半部相连;掌、跖为6个凹印,常有密小蜂窝点,前足后2个凹印呈不标准的较大方形,后足的后2个凹印则呈倒长三角形,内侧的更长。成形粪便为暗绿色3节堆放,杂有红棕果渣或枝节。

幼仔

初生幼仔,毛被短密、呈乳白色或淡灰色。初生幼体背部有2条模糊的条纹。9-10天后睁眼,15天时,体重可达390克。17天左右オ显出“花面”,乳白色的体毛逐渐变淡。23天左右,幼体可在窝穴周围活动,34天时,已长出乳齿。45天时,体重可达1千克,3个月时可断乳。这时,针毛逐渐变黄,已长得和亲体一般大小。

习性

花面狸营家族生活,常雌雄老幼同栖一穴。交配季节也常成对活动。极善攀缘,能靠其灵巧的四肢和长尾在树枝间攀跳自如,觅食树果,追捕小鸟和松鼠。遇惊吓时,往往从树上跳下。若遇猎犬追赶,则上树或逃进洞穴中躲藏。花面狸多在树上活动和觅食。当发现有成熟果子时,往往反复觅食,每晚必来。树上留下斑斑爪痕。树杈上和树根附近常有许多带核果的粪便。主要以带酸甜味的各种浆果或核果为主食,例如:多种榕树果、麻楝果、长青栎果以及桃、杏、梨、荔枝、龙眼等。此外,也捕食小动物,胃检发现动物残骸有鸟毛、鸟卵壳、野鸡脚爪、青蛙、蚯蚓、田螺、蚂蟥、蚱蜢等。

繁殖方式

发情交配期多在每年的3-4月,产仔期为5-6月。两性在发情期间食欲均减退。雌兽发情期可延续3-5天。雌兽发情时,表现非常不安,交配方式与大灵猫相似。但花面狸交配过程较长,约需2分钟左右。交配时,雌兽发出“唧唧”叫声。可多次交配,有时,一日内可达20余次。每次交配间隔时间仅4-5分钟。怀孕期约2个月。母兽产仔多在夜间进行。产仔时,常发出“唧唧”叫声,每胎2-4仔。

花面狸乳齿的脱换期大约始于出生当年的10月份。一直要延续到第二年秋季,恒齿才全部长齐。也和大多数灵猫动物一样,第三年春末,即可达到性成熟。上下颌恒齿的生齿序与椰子狸相似。但花面狸第二上臼齿有不少个体可完全不荫发而缺失。花面狸在动物园中可活10-15年。

花面狸乳齿的脱换期大约始于出生当年的10月份。一直要延续到第二年秋季,恒齿才全部长齐。也和大多数灵猫动物一样,第三年春末,即可达到性成熟。上下颌恒齿的生齿序与椰子狸相似。但花面狸第二上臼齿有不少个体可完全不荫发而缺失。花面狸在动物园中可活10-15年。

生长环境

花面狸是一种比较常见的林缘兽类。它们主要栖居于季雨林、常绿或落叶阔叶林、稀树灌丛或间杂石山的稀树裸岩地。多利用山岗的岩洞、土穴、树洞或浓密灌丛作隐居场所。冬春时,多在洞穴中休息,夏季炎热时,常隐于浓密灌丛中。

人工繁殖

2020年10月,中国国家林草局发布了《关于规范禁食野生动物分类管理范围的通知》,对花面狸禁止以食用为目的的养殖活动,除适量保留种源等特殊情形外,引导养殖户停止养殖。

编辑

编辑